韓・日の空に輝く清冽な星を追って「闇をさし貫く愛の詩想を筆に托して」

THE FACTメディアJAPAN | 2017/12/11 11:37

| |

| 書家 田中佑雲 |

2011年3月、ささやかながら書の個展を拙宅アトリエにて開催した。

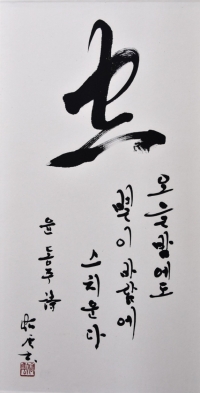

折りしも東日本大震災、福島原子力発電所の事故による未曾有の事態が連日伝えられている最中、中止すべきか否か迷ったが、既に知友への案内も済み、来場の困難が予想されはしたが、敢えて踏み切った。寧ろ、苦境の時にこそ、拙作を通じて人間が生きることを共に考えていただけたら、との不遜な願いも抱いて。また、齢94を迎える母の長寿の願いを込めて出展していたこともあり、せめて母が存命中の開催を、との焦りも背を押した。因みに、個展はアトリエを設けたことを機に細々と4年毎に回を重ね、3回目にあたったが、テーマは当初の「共苦の地平」を変えていなかった。従来との違いとしてはハングル書(朝鮮の詩人の原文ハングルと日本語訳の混淆)が過半を占め、中でも尹東柱の詩をメインに据えた展示であった。

作品は21点で、釈文に落筆までの経緯などを赤裸々に記していたことから、人目に曝すのが恥かしい気持ちも強かった。人生の途上での様々な出逢い、或いは私淑してきた詩人・尹東柱の言葉によって自心の迷いから覚め、そして励まされて書作に勤しんでできたが、その詩人の27歳という短い生涯の軌跡と共に、奇縁重なり在日韓国人で国際的な実業家でもある某氏の懇篤な案内のおかげで、青天の霹靂のように実現した詩人の生家や墓を訪ねた旅の体験が、それまでの小生の書への係わりを一変させた。

| |

それまでに私が憬れて書作を重ねていた日本の詩人に宮澤賢治と八木重吉がいる。

重吉は尹東柱と同様に、「星のような詩人」と評されながらも、詩壇とは無縁のままに29歳で1927年に世を去ったキリスト教詩人である。二人の詩はいずれも平明にして短いながら、自己を内側から支える強さを秘めて独特の美しさを放つ。まるで天成のように詠まれた重吉の詩情は尹東柱のそれに酷似していて、時代は異にしながら孤高を生きた彼らの詩神は私の心を強く捉えた。高校1年(16歳)の時、偶然に出会った「雨」と題された詩の中の<雨があがるように静かに死んでいこう>の一行に深く感動してから、既に40年もの星霜を閲しながら、未だに世上を彷徨っているおのが姿には顔を伏せるばかりである。その重吉の境遇とはおよそ次元を異にして、植民地下の祖国を離れ、侵略国たる異郷の地日本の懐に飛び込み、より緊張した関係の中で自分の道を拓こうとした尹の境涯は、凄みを帯びて私の前に立ちはだかった。

『空と風と星と詩』の「序詩」(伊吹郷訳)に触れることがなければ、およそ朝鮮語(ハングル)を深く学ぼうなどと思い立ちはしなかっただろう。政治や歴史の条件を超え、個として生きようとする根源的な衝動に発せられたその短い詩に、私は深く感動した。運命と呼ぶほかない一篇の詩との決定的な出逢いは、その後の私の書業を豊かな迷走へと誘っていった。願わくば、その詩情を原語特有の美しい響きで朗誦しながら書作運筆できたら…。彼の詩は自らが置かれた情況の中で葛藤、内省するように詠まれていて、おのずと憂いを慰められた。彼の詩を世に出した詩人・鄭芝溶は詩集に寄せた序文に「虚其心、実其腹、弱其志、強其骨」という老子の句を引き、彼は「心が弱かったからこそ抒情詩に秀で、骨が強かったがゆえに、日本の強盗に肉を投げ出し、骨を得たのではないか」と記している。詩人の母国語も命も踏み躙った日本、その国の人として生まれ、無意識ながらも加害者の運命を担った私としては、たじろがざるを得なかった。因みに、賢治も亦、理想実現への激しい希求、求道驀進するかのように詩作する一方で、親友に宛てた書簡では、越えられない限界に対する嘆きを吐露した件りがあり、大いに共感した覚えがある。「いささかの奇蹟を起こす力欲し この大空に魔はあらざるか」、賢治が詠んだこの一首を尹の「序詩」は想起させる。

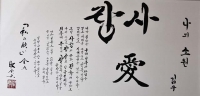

書くこと即ち人間の真実を考えること。以前、通っていたハングル講座の講師から朝鮮語の「クリダ」に「描く、思い描く」と併せ「(遠くの人を)恋い慕う、偲ぶ」の意もあることを教えられ、筆も単なる筆記道具ではなく、それ自体が精神であることを示唆されて、感じ入ったことがある。やがて、菲才を顧みず、ハングルという奥深い言葉の森へと恐る恐る分け入ろうとして求めた中級編のテキストで、韓国の詩人として尹東柱と双璧をなす李陸史の詩「曠野」と出逢い、難解ながらもその潔癖な志操には、尹東柱と出逢ったときと同じように惹き込まれた。日帝末の暗黒期に尹東柱と並び民族詩人、抵抗詩人として、その詩は光芒を放つ。

| |

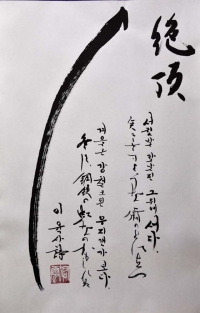

そして、故郷、安東市に建つ文学館で催されたその詩人の詩祭に、僭越ながら彼の詩を拙筆でしたためた書を携えて参加させて戴く機会を得た。夢想だにしない僥倖だった。暮れの雪の舞う旅路、束の間の訪問ではあったが、その強烈な印象の余波の中に、私は今もいる。日帝による投獄は実に17回に及んだが屈することなく詩作に励み、「詩を考え作ることも行動である」との言葉を遺しているが、「鋼鉄の虹」とも形容されるその志の美しさに、私はただただ圧倒された。館の傍らには「絶頂」の詩碑が在り、腰を下ろして本を読んでいる彼の像が穏やかに来館者を迎え、「如何にこの世界に人間として生きるべきか」と韓日の空に問うている。「人になるために書を学ぶ」。そう道破された書の先師の信条を座右に、自戒しながらも粗末な書作を重ねてきたが、尹東柱の「弟の印象画」の一節と出遭い、改めて「書を生きるとは何か」を問い続けていきたい。

余談ながら、吾が母の生年が偶然にも尹東柱と同年(1917年)、しかもその母は一昨年、詩人の命日と同じ2月に旅立った。97歳の天寿を全うしての自然死。静かに受容できるものと思っていたのに、遺骸を前にしてぶざまに号泣した。荼毘に付す間、70年前、日帝に殺された最愛の息子の遺体を抱き抱えて酷寒の中、海を越えて長い家路を辿らねばならなかったご家族の苦衷を想うと、立ち竦むしかなかった。

| |

夭折の詩人とはおよそ対極のような長命を存えた母。しかし、私の内には、二人の魂は分かちがたく共存し、その靈と響き合いながら、この儚い命を日々生かされているように感じる。小学校も満足に通えない困窮の末、出奔するように植民地下の釜山へ独り渡航した母。本当は朝鮮海峡に身を投じて死ぬつもりであったのだと言う。植民という認識は残念ながら母には無く、見ず知らずの地で温かく施された食事のことなどを、片言の朝鮮語を交えて繰り言のように語った。さぞや迷惑な闖入者であったであろうその母を、奇蹟的に支えて下さった方々の苦衷を想うと、申し訳なく複雑な思いで項垂れるしかなかった。昔日の母をお世話くださった方々に再会してその恩徳を償うことなど、もはや到底叶わぬことだが、詩人尹東柱が深く願っていた夢の成就を、一枝の筆管に泛(うか)べつつ今後の書作を重ねていくことで、現在の隣国に生きていらっしゃる方々に報いたいと願っている。母を喪い文字通り天涯孤独の身となった吾が残生に、もはや失うものは無い。老いていく先途への不安は弥増すばかりだが、むしろ書に死すことが出来るならば、野垂れ死も本望と思える。

俄か造りの粗末な祭壇に、詩人の生家の写真と「星を数える夜」の詩を掲げ遠く祈りを捧げ書庵に籠る。

母との別れは、また尹東柱との新たな生を開き、私の書の遥かな旅の夢への衝迫を与えてくれている。

-

- 元女子プロゴルフのスター 安信愛が新たなキャリアをスタート!高機能スキンケアブランド「メルヴェイ」が博多マルイにてポップアップ開催

-

- SM ENTERTAINMENT JAPAN第1号ガールズグループ・GPP(ジーピーピー)が、本日1stシングル「Bring it Back」をCDリリース!

-

- 12月30日に、ORβITの年末スペシャル放送が決定!YUGO&安藤誠明ソロ公演からメンバー全員出演の特番までニコニコ生放送で独占配信!

-

- イム・ヨンウン、FANN STARソロランキングで100週連続1位!

-

- PLAVE、FANN STARのGlobal HotStarランキングで50週連続1位!名誉の殿堂入りへ